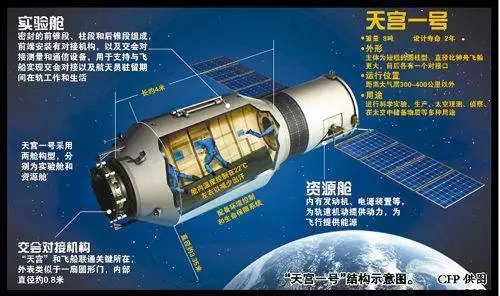

资源舱:

资源舱的主要任务是为天宫一号的飞行提供能源保障,并控制飞行姿态。天宫一号的电源分系统的所有设备(太阳能电池翼)都在资源舱内,并包括了为飞行器提供能量的燃料。天宫一号的导航与制导系统中6个控制力矩陀螺也在资源舱内。导航与制导系统的用途是在天宫一号与追踪飞行器进行对接之际负责寻找目标,而控制力矩陀螺则会对天宫一号进行精确的姿态控制。

实验舱:

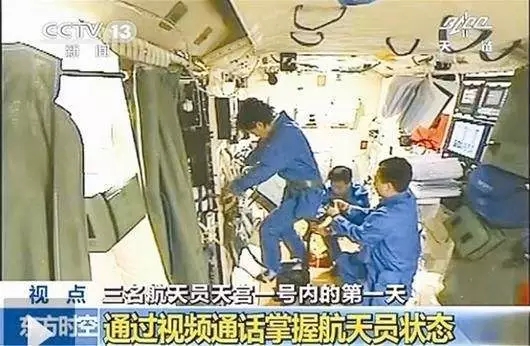

我们所熟知的航天员公开课就是在实验舱中进行的。航天员在这里为我们展示了失重体验、水珠漂浮、蜡烛燃烧(火焰的形状不再是在地面的形状,而是接近于球形)等神奇的现象,从而为我们认识了太空环境与地面环境的不同。

实验舱主要负责航天员工作、训练及生活。实验舱分为前锥段、圆柱段和后锥段。对接完成后航天员进入全密封的前锥段和圆柱段进行工作、训练,一些必要的生活活动、睡眠等也大多都在这里进行。后部非密封的后锥段安装再生生保设备。

当然,航天员在天上也要完成一定的锻炼,实验舱内就设有使航天员保持骨骼强健的健身区,这样一来航天员的身体健康就得以保障,从而可以更好的完成航天任务。

虽然中国人比较讲究实用性,没有欧美设备的那种“奢侈化人体体验”,但是为了保证航天员的安全,舱室内的线路、尖角、核心设备都有必要和航天员隔离开来,那天宫一号是如何做到的呢?对此,设计师采取了“藏”的策略,把航天员用不着的东西都装修在里面。暴露在外面的设备都采用了圆角的设计,可避免航天员与设备之间的碰撞,保证了安全。

毕竟太空环境不同于地面环境,我们不免会产生疑问:在失重情况下,航天员如何停止下来呢?解决这个问题的正是“手脚限位器”。在“天宫一号”内,每个区域旁边都设有数量不等的手脚限位器,总数达到30余个长约20厘米、采用锦丝带材质的手脚限位器被巧妙地安放在舱壁四周。这种“小身材”装置却有着大功效,它是保证航天员在失重飘移状态下,便于手脚着力的唯一“法宝”,也是舱内数量最多的一种设备。

当然,和我们一样,航天员在天空也要有自己的娱乐生活。为保证航天员的娱乐,“天宫一号”组合体里还专门给航天员提供了用来娱乐的笔记本电脑,航天员在工作之余、在睡觉之前,可以用笔记本电脑来上上网、发发微博、看看大片,播放一些自己喜欢的歌曲和音乐,或者进行其他的娱乐活动。

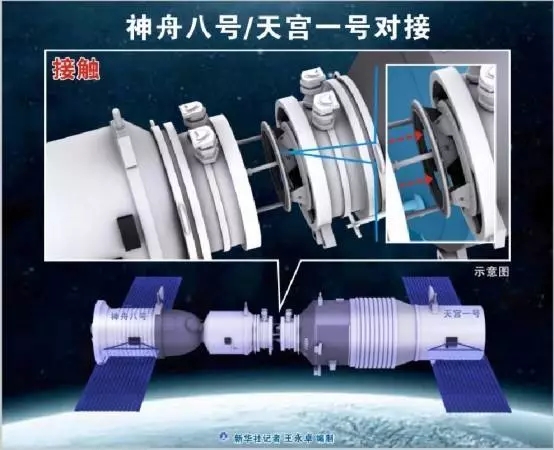

2011年11月,天宫一号与神舟八号飞船成功对接,中国也由此成为世界上第三个自主掌握空间交会对接技术的国家。2012年6月18日,神舟九号飞船与天宫一号目标飞行器成功实现自动交会对接,中国3位航天员首次进入在轨飞行器。

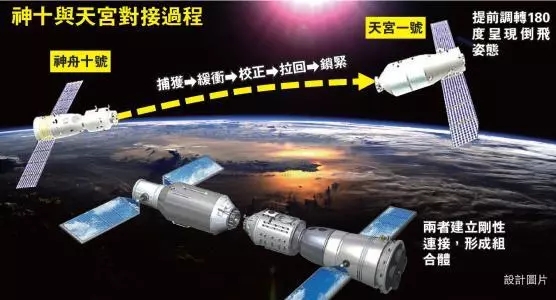

2013年6月13日,神舟十号飞船与天宫一号顺利完成了自动交会对接。神舟十号飞船返回后,天宫一号即完成主要使命。当然,由于中国制造的质量太好了,天宫一号远没有达到它的极限年龄,所以航天院有赋予了它其他的任务:开展了太阳电池翼发电能力测试、备份姿态测量和控制模式切换、4b发动机变轨等一系列拉偏及备份飞行模式试验,深度发掘了天宫一号的飞行潜力,为开展太空环境探测及对地观测创造更加良好的条件。

4月2日8时15分左右,天宫一号目标飞行器再入大气层,落区位于南太平洋中部区域,绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁,它在空中留下了一道绚丽的弧线,至此,天宫一号完美谢幕,为中国空间站探索计划交上了一个完美的答卷。

陕公网安备61019402000203

陕公网安备61019402000203